|

Grundlagen der Elektrotechnik Grundschaltungen im Stromkreis Parallelschaltung von Wirkwiderständen |

|

|

|

Im Haushaltsnetz sind alle Geräte parallel geschaltet. Ausnahmen gibt es in Sonderfällen bei Leuchtkörpern oder Lichtschlangen (Weihnachtsbeleuchtung). Bei Reihenschaltung könnte man nur alle ein- oder alle ausschalten. Jedes Gerät benötigt eine bestimmte Spannung. Bei der Reihenschaltung wäre die jeweils anliegende Spannung davon abhängig, welche weiteren Geräte eingeschaltet wären. Darum baut man alle Geräte so, dass sie 230V benötigen. Bei der Parallelschaltung bildet jeder Verbraucher (Widerstand) einen eigenen Stromkreis. Sind an eine Mehrfachsteckdose mehrere Geräte (Verbraucher) angeschlossen, können diese unabhängig voneinander betrieben werden. Hier muss allerdings beachtet werden, dass die Summe aller Leistungen, die maximale zulässige Gesamtleistung aller Geräte in diesem Haushalt und damit auch der Gesamtstrom aller Geräte nicht den maximal zulässigen Strom in den Leitungen übersteigt.

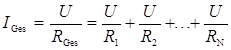

Bei der Parallelschaltung von Widerständen (Verbrauchern) liegen alle Teilwiderstände an der gleichen Spannung.

![]()

Bei der Parallelschaltung von Widerständen teilt sich der Gesamtstrom in Teilströme auf

Die Spannung hat durch jeden Widerstand einen entsprechende Strom zur Folge. Durch jeden Widerstand fließt ein vom Widerstandswert (Leitwert) abhängiger Teil des Gesamtstromes. Jeder einzelne Strom kann mit dem ohmschen Gesetz berechnet werden. Kleiner Widerstandswert → großer Strom, großer Widerstandswert → kleiner Strom. Die Ströme sind indirekt (umgekehrt) proportional zu den Widerständen.

![]()

Bei der Parallelschaltung von Widerständen verhalten sich die Teilströme indirekt proportional zu den Teilwiderständen.

U

Spannung der Parallelschaltung

![]()

I1, I2 ... IN

Teilströme

R1, R2 ... RN

Teilwiderstände

![]()

|

|

Der Gesamtstrom teilt sich auf die Teilströme durch die Teilwiderstände auf

|

![]()

Bei der Parallelschaltung von Widerständen ist der Gesamtstrom gleich der Summe der durch die Teilwiderstände fließenden Teilströme.

Gesamtstrom

![]()

Teilströme

Ohm’schen Gesetz aus I = U/R berechnet werden:

Die Gleichung wird durch U dividiert und man erhält →

In der

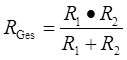

Praxis ist es üblich die abgekürzte Schreibweise

zu verwenden: z. B.: RGes = R1

‖ R2 ‖ ..... ‖ RN

![]()

Gesamtwiderstand

zwei

Widerstände

Teilwiderstände

![]()

Bei der Parallelschaltung von Widerständen ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Teilwiderstand

Der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstandes. Es ist daher

GGes = G1 + G2 + ....+ GN

![]()

Bei der Parallelschaltung von Widerständen ist der Gesamtleitwert gleich der Summe der Teilleitwerte.

![]()

Zur großen Verwunderung eines Technikers ist in einer Schaltung ein sehr großer und ein sehr kleiner Widerstand (gemeint ist die Bauform) parallel geschaltet. Er beobachtet, dass der Große (Bauform) heißer wird, als der Kleine (Bauform). Wie ist das möglich? Die Erklärung ist ganz einfach. Der Große hat in diesem Fall den kleineren Widerstandswert. Der Kleine hat den größeren Widerstandswert. Durch den Widerstand mit dem kleineren Widerstandswert fließt der größere Strom bei gleicher Spannung Damit hat er auch die größere Leistung. Dieses Beispiel soll verdeutlichen dass es sehr sinnvoll ist, nicht nur von einem großen Widerstand zu reden, sondern, wenn ein großer Widerstandswert gemeint ist, das auch zu sagen.